最近、YotubeやSNSで営業スキル系のコンテンツが流行ってるな。元キーエンスとか、元プレデンシャルとか。ゴリゴリの営業で実績を残してきたひとたち。結局、モノを売れる人が最強なんだよな……なんて思う。

そもそも営業職にポジティブなイメージを持ってる人は少ないよね。

- 文系出身で特に取り柄もない人が就きがちな仕事

- 客にヘコヘコしながら自分を消耗する

- 「足で稼ぐ」とか「懐に入り込む」みたいな精神論ばかり

でも、やっぱりモノを売れる奴は最強なんだよ。良いものを作れば売れる!と思ってる人は多いし、その信仰は一向になくならない。前に日系メーカーで働いていた時も、「品質が良ければお客様に選ばれる!」と本気で思ってる人は多かったな…。特に上の世代。今はもう世の中に物が溢れていて、良いモノを作るだけじゃ売れないってのに。

そうなんだよ。良いモノを作るだけじゃ売れない時代に生きているんだよ。だからこそ、優秀な営業職が必要。客回ってお茶飲んでおしゃべりして「関係構築」とか言ってた前時代の営業じゃない。「魔法の営業」に書いてるような、スキルを身につけた専門職としての営業だよ。

ざっくり言うとこんな本

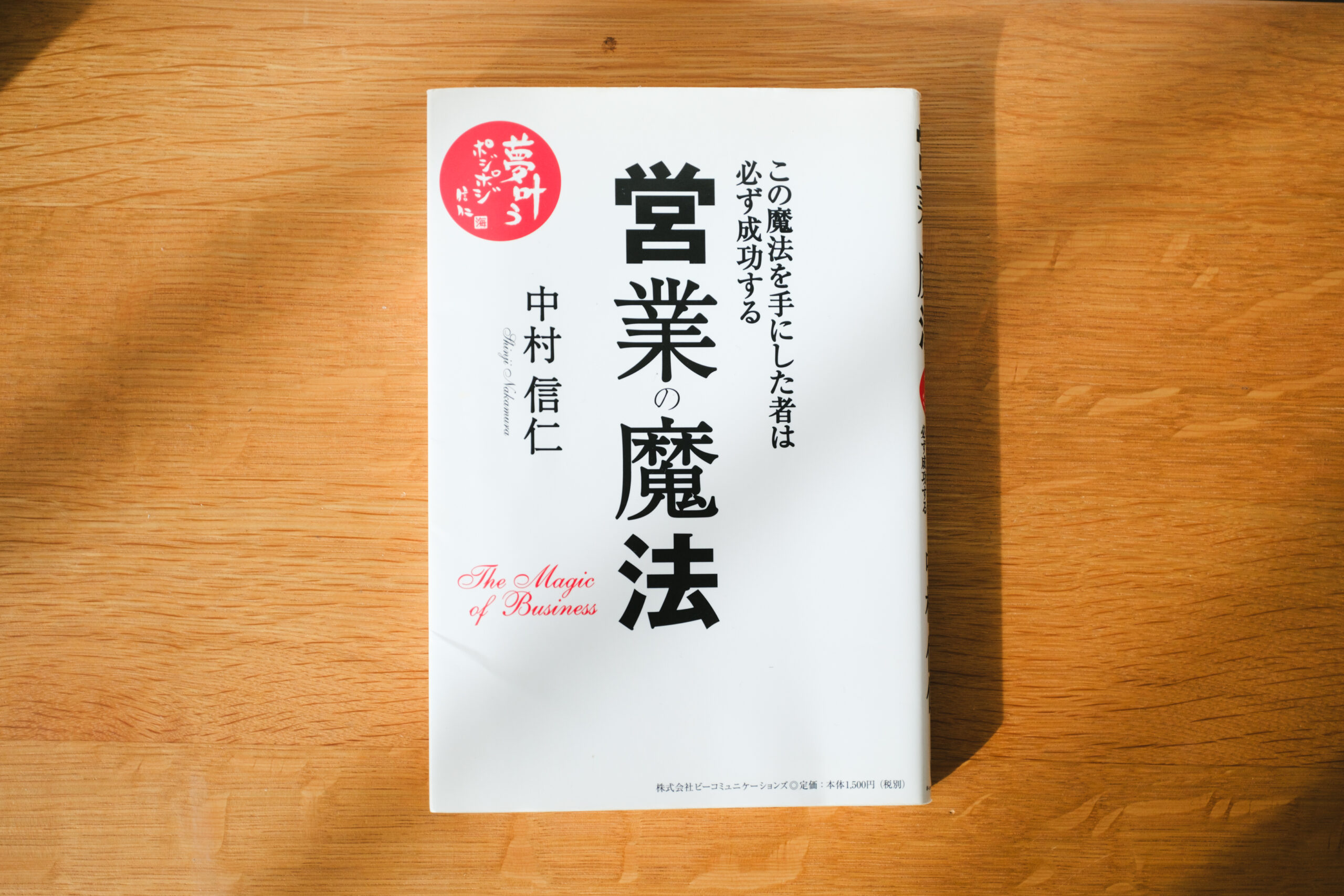

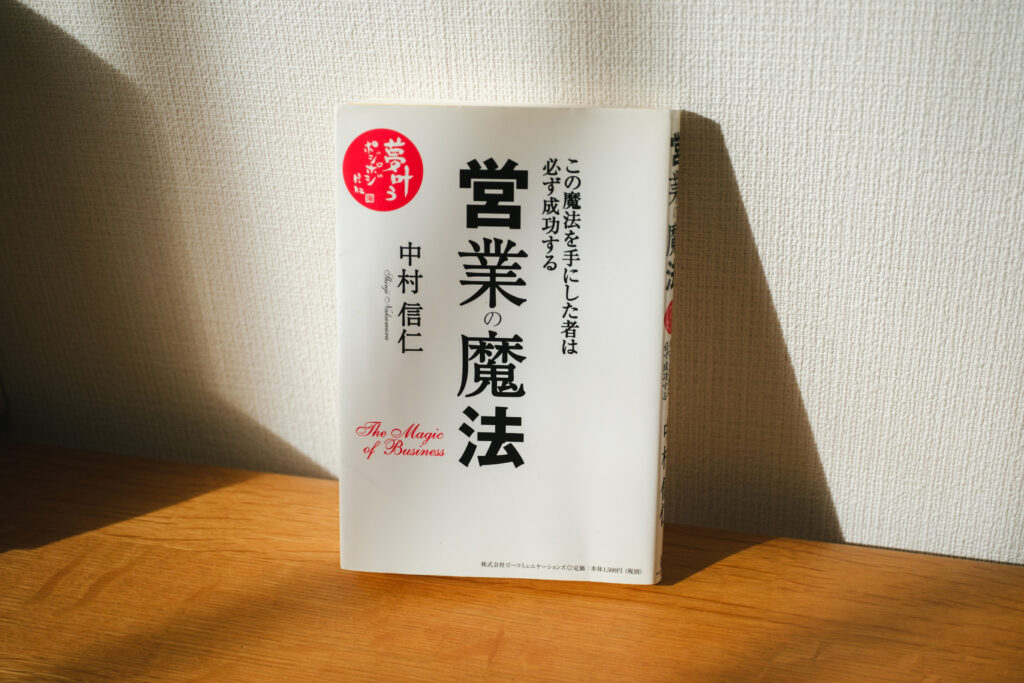

業務用空気清浄機の営業をしている「僕」が、とある喫茶店で凄腕営業マンの紙谷さんに出会い弟子入りを志願するところから物語は始まる。毎週月曜早朝のレッスンの中で「僕」は二者択一法、類推話法、推定承諾話法などのスキルを伝授され結果を出していく、というストーリー仕立ての指南書。読むと営業したくなる(笑)BtoBでもBtoCでも営業マンは一読するべき一冊。発売から15年以上経ってなお色褪せない名著。

| タイトル | 営業の魔法 |

| 著者 | 中村 信二 |

| 発行 | 2007年1月2日 |

| ページ数 | 200 |

| オススメ度 | 95/100点 |

読むべき人

一言でいうと、営業をやっているけど営業に魅力を見出せていない人には読んで欲しい。

「営業職に就いている人」は世の中にごまんといるけど、本当の営業マンは少ない。本当の営業職は高度な専門職であって、決して「御用聞」ではない。「お客さんに断られ続ける」「ガッツで数をこなす」「媚びないといけない」とか思ってるなら本著を手に取るべき。

ブログやSNSでアフィリエイトをしている人にも役立つ。声か文章かの違いはあれど、営業という点では一致してるので。特にお客様の「納得」を積み上げるという点では対人の営業と通じるところが多く学びが多い。

筆者にはここが刺さったよ

営業とは、お客様の問題を解決するお手伝いをする職業(P43)

この視点を持つと営業へのプレッシャーがなくなる。「相手が望んでいようがいまいが、巧みな話術で売り込む」- 営業にはそんなイメージがあったんだけど、正直このマインドで営業をやるのは辛い。裏を返すと、「巧みな話術さえあれば必ず売れる」という短絡的な思考に陥るので、上手くいかないと「自分にはセンスが無い」と思ってしまう。

営業は顧客の課題解決。 もちろん、アタックした先には「そもそも全く困ってない人」もたくさんいる。でも、彼らを話術で説き伏せることが営業ではない。困っている人にたどり着いたときに、自社の製品・サービスでその困りごとを解決することが使命。そう捉えると、キツいテレアポにも意味が浮かび上がってくる。

「説き伏せるぜ」マインドになってしまうと、顧客と対峙する構図になってしまう。だから不要なプレッシャーを感じる。対峙ではなく、顧客と同じ方向を見る。営業は伴走者であり顧客の味方なんだと思った途端、「営業って楽しいな」と思えた。

お客様に質問していくことが、イエス・バット話法の極意なんです(P105)

本著では様々なスキルが紹介されているけど、個人的にはイエス・バット話法の考え方が特に役立った。イエス・バット話法はお客さんから何かNoを突きつけられたときに「そうですよね。でも〜」とクッションを入れてから自分の意見を言う技だ、と誤解していた。

特に法人営業はの場合、顧客は他者からも相見積もりを取ってるので、比較対象が他社の価格になりがち。顧客の購買担当は、「効果に対して価格が妥当か?」という視点よりも、競合他社の見積と価格だけを比較をして「御社は高いね」なんて言って値下げチキンレースに引きづり込んでくる。性能が一緒であればその比較もわかるけど、往々にして性能差や効果の違いを無視した比較が多いんだよな(あいつら、マジで)。

昔、商社で工業印刷用の資材を東南アジアの顧客に売ってまして。ある時、出張でタイの顧客を訪問したら、タイで生産されているク⚪︎みたいな品質の類似品と比較して「お前のところは高い!値下げしないなら他社へ切り替える!」とわめく購買部のマネージャーに遭遇。

簡単にいうと、私の扱う日本製は1万回印刷(=1万ショット)しても耐えられるのに、現地生産品は1,000ショットで使い物にならないレベルだった。価格は日本製の半分程度。現地生産品に切り替えれば、結局は仕入れコストが上がるだけではなく、生産ラインの歩留まりが下がり、状況は悪化する。けど、その購買マネージャーは「日本製を安く買い叩いた優秀なバイヤー」という称号が欲しかったのか、無茶な要求ばかりで。

当時の私にしてみれば重要顧客でも無かったし、なんなら薄利すぎて取引辞めたいくらいだったので、「残念だけど、仕方ないですね」と値下げ要求を突っ返した。切り替えの数ヶ月後に生産ラインから購買部にクレームが入り元に戻ったので、結果オーライだったわけだが、その購買部マネージャーの社内評価はダダ落ちだった。もし当時、私が適切なイエス・バット話法で「購買部の究極的なミッションは何か?見積価格を下げることか?」と適切な問いを投げかけて、その場で納得させることができていればお互い不幸な思いは済んだんだよな。きっと。

本著の注意点

本著で紹介されている二者択一話法や、推定承諾話法を飛び道具的に乱用するのはおすすめしない。

ある日知らない電話番号からかかってきて、いきなり不動産投資の話をされた経験は皆あると思う。で、あいつらときたら「ご近所までお伺いしますので、喫茶店で15分くらいお時間いただけませんか。そうですねぇ、例えば来週の前半と後半だったらどっちが空いてますか?」って感じで二者択一話法を自身満々にかましてくる。

「もし物件投資をしたら、老後の拠点にもできますよ。もし買うとしたらどんなエリアでどんな生活を送りたいですか?」と勝手に推定承諾法で進めようとしてくる。しかも何故か得意げに。

営業テクニックを飛び道具として悪用してしまってる典型。手の内を知ってるだけに余計にイライラさせられる。そんなときは「勝手に二択にしないでくれる?」「仮定の話をされてもさ」と返してテクニックをハンマーでたたき割ることを趣味としている(性格!)。

本著に書いてあるようなテクニックは、人を丸め込むためにあんじゃない、ということを忘れないようにしたい。

次に読むべき本

本著は題材が「業務用空気清浄機」であるものの、顧客が保育園という設定なので、BtoBというよりBtoCに近い。もし法人営業であれば、本著を読んだ後は法人営業に特化した「無敗営業」あたりに手を伸ばしてより細分化した知識を手に入れたい。業界がIT系でSaaSの営業などであれば、「ザ・モデル」や「SPIN営業」あたりは必読。

また、本著のエッセンスは顧客へのベネフィットの提示に帰結する。空気清浄機を売るにあたって「空気を綺麗にする」ではなく「(保育園の)子供たちの健康を守る」と言えるか、カメラを売るにとき「業界最高の高速AFと連射機能が~」ではなく「運動会で子供が走ってる表情をしっかり残しましょう」と言えるか、という話。ここの感性が無いと、話法だけ学んでも意味が無い。

ベネフィット提示を学ぶなら営業の本を読み漁るよりマーケティングの本が参考になる。とりあえず、佐藤義典さんの「実践マーケティング戦略」あたりは鉄板。